Dégazage naturel de l’hélium et de l’hydrogène : un éclairage sur les mécanismes de remontées aux interfaces socle-couverture sédimentaire- sol

Une étude récente, publiée dans Geochemistry, Geophysics, Geosystems, révèle certains des mécanismes complexes par lesquels l’hélium (He) et l’hydrogène naturel (H₂) s’échappent du sous-sol vers l’atmosphère. En combinant l’imagerie géophysique proche surface, l’échantillonnage des gaz du sol et l’analyse des bulles de gaz émanant de plusieurs puits millénaires, les chercheurs ont pu distinguer les origines géologiques (He/H2) et potentiellement biologiques (H2) de ces gaz.

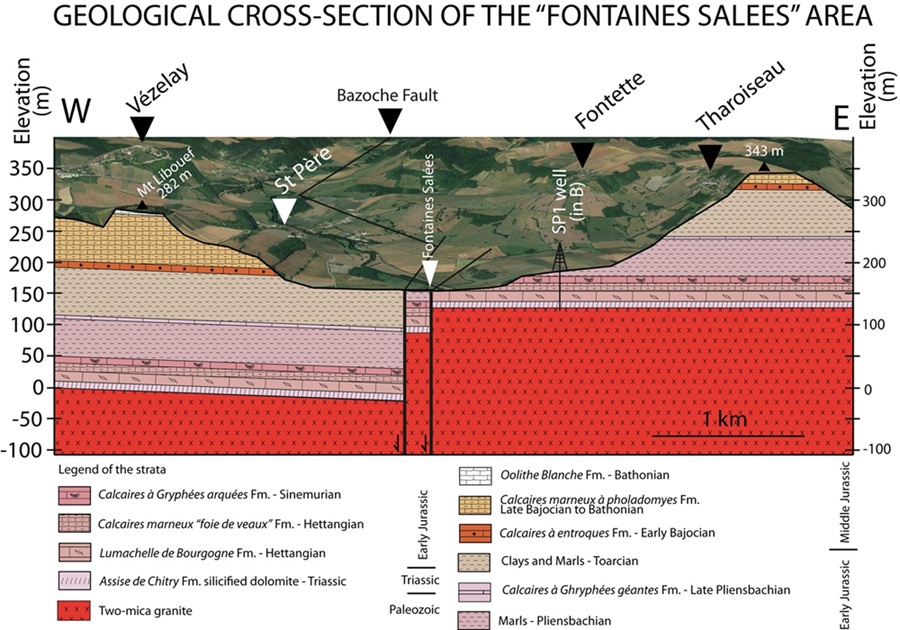

L’étude a été menée sur le site archéologique des Fontaines Salées, dans l’Yonne, près de Vézelay, un site géologique et archéologique exceptionnel. Des puits néolithiques vieux de 4300 ans, encore intacts, y captent des eaux salées, dont certaines présentent un dégazage irrégulier sous forme de bulles composées majoritairement d’azote (environ 90 %v) et contenant des concentrations très élevées d’hélium (jusqu’à 5 %v).

En croisant les résultats de l’imagerie géophysique (tomographies de résistivité électrique et et de sismique réfraction), des mesures de concentration de gaz dans le sol, des analyses géochimiques et isotopiques des gaz bulles et de la modélisation géochimique, les chercheurs ont cherché à comprendre l’impact de la structure géologique sur l’origine et les mécanismes de remontée de ces gaz, ainsi que les interactions biologiques avec le sol lors de la remontée.

L’étude géologique et géophysique a permis de réviser le schéma structural du site, en identifiant deux failles normales sub-parallèles, espacées d’environ 200 mètres et totalisant un rejet vertical de 160 mètres. L’un des résultats majeurs est la détection, par méthode électrique, d’une zone pluri-métrique située entre 10 et 30 mètres de profondeur, pouvant être interprétée comme un réservoir d’eau enrichi en bulles de gaz d’azote riches en hélium. Ce réservoir intermédiaire est localisé à l’interface entre le socle granitique fracturé et la couverture sédimentaire, au niveau d’une des failles normales (faille E). L’échantillonnage de gaz directement dans le sol montre un “point chaud” en hélium, qui atteint près de 1 %, un niveau très élevé. Cette zone se trouve exactement au-dessus de la zone identifiée par la géophysique, ce qui indique que le dégazage est localisé et suit un cheminement préférentiel par advection d’eau le long de la faille. C’est également dans cette zone que les concentrations en hélium atteignent 5 % dans le gaz libre prélevé dans deux puits à bulles, dominé par l’azote.

Un modèle géochimique simple est proposé pour expliquer la signature géochimique du gaz de bulle d’azote riches en He, par l’exsolution de l’azote dissous lors de paléo-recharge d’eaux météoriques dans le Morvan. Lors de leur infiltration à plusieurs kilomètres de profondeur dans les granites, ces eaux se mélangeraient avec celles enrichies en hélium radiogénique issu du granite, avant de migrer vers l’interface socle-couverture, puis de ressortir en surface après exsolution de bulles d’azote via des structures faillées et libre de couverture argileuse trop épaisses.

Concernant l’H2, du fait de sa plus grande solubilité vis-à -vis de l’He et du N2 , il se diffuse plus largement, ce qui suggère un mécanisme de remontée à la surface plus basée sur la diffusion à travers les argiles et une production/consommation biologiques en fonction de l’aération du sol. Toutefois, sa présence localisée à plusieurs endroits le long de la faille servant de chemin préférentiel aux bulles, à des concentrations pouvant atteindre plusieurs centaines de ppm (jusqu’à 700 ppm), faille interceptant verticalement quasiment 150 m d’argile, pourrait indiquer des remontées par advection.

Ce travail constitue une avancée pour la compréhension des processus à l’origine de la formation d’He et d’H2 ainsi que la mise en évidence des différents phénomènes permettant la remontées de ces gaz traces dans un contexte d’interface socle-couverture au sein de bassins sédimentaires. Il éclaire les dynamiques plus ou moins profondes associées à ces gaz, et ouvre des perspectives pour la surveillance de l’activité tectonique ou la prospection en ressources naturelles comme l’He ou l’H2 naturel.

Source : Léger, E., Sarda, P., Bailly, C., Zeyen, H., Pessel, M., Portier, E., Dupuy, G., Lambert, R., Courtin, A., Guinoiseau, D., Calmels, D., Durand, V., Monvoisin, G., Battani, A., Moreira, M., Stuart, F., Barbarand, J., Brigaud, B., 2025. Deciphering degassing mechanisms of He and H2 at the sedimentary basin‐basement interface by surface geophysics and gas geochemistry. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 26, e2024GC012021. https://doi.org/10.1029/2024GC012021

Illustration de profils géophysiques passant à proximité des puits à bulles de N2 et He sur le site des Fontaines Salées dans l’Yonne. @Benjamin Brigaud