Mars et planètes primitif

Notre équipe s’intéresse à l’évolution planétaire et aux processus précoces d’il y a plusieurs milliards d’années. Aux premiers stades de la formation planétaires, nos projets de recherche portent sur la formation des premières croûtes et atmosphères. Nous modélisons l’évolution thermique d’un océan de magma primitif en lien avec son atmosphère primordiale. Sur Mars, la transition entre les âges Noachien et Hespérien est cruciale pour comprendre l’évolution du cycle de l’eau et de son impact sur la géomorphologie. Nous nous focalisons sur la morphologie particulière de certains réseaux de vallées du plateau cratérisé de Mars présentant des transitions morphologiques suggérant une évolution spatiale et temporelle de la dynamique hydrologique. Le rôle de Tharsis sur l’hydrosphère régionale est étudié dans ce contexte. Enfin, nous analysons la dynamique des tsunamis sur Mars et le rôle d’un océan en transition. Cela se fait par une analyse d’images à haute résolution et des modélisations climatiques en collaboration avec le laboratoire NASA Goddard (USA).

Modèles d’évolution thermique Océan de Magma primitif – Atmosphère

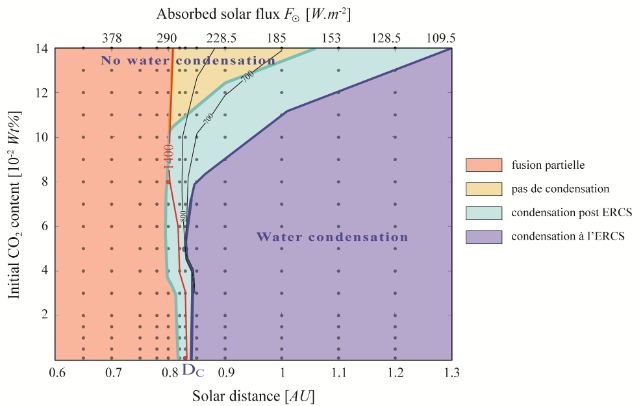

Le refroidissement des océans de magma (OM) sur les jeunes planètes telluriques conditionne les environnements primitifs, tant du point de vue des conditions initiales de la dynamique du manteau solide que de celui des cycles chimiques d’espèces volatiles et de l’éventuelle apparition des océans. Réunissant une équipe pluridisciplinaire, nous avons développé un modèle couplé OM-atmosphère. Nous avons ainsi montré que l’apparition d’un océan d’eau dépend non seulement de la taille de la planète et de sa distance au soleil, mais aussi des teneurs initiales en H2O et CO2 (Lebrun et al. 13, Salvador et al. 17). D’autre part, lorsqu’une lithosphère solide commence à se constituer le transfert de chaleur et le transfert de volatils est modifié, or il est important de bien comprendre ce régime géodynamique transitoire, et le couplage entre comportement mécanique, contenu en volatils et transfert de chaleur.

Personnes impliquées : H. Massol (GEOPS), A. Davaille (FAST, U. Paris Saclay), Ph. Sarda (GEOPS), G. Delpech (GEOPS) , C. Pallares (GEOPS)

État de la surface d’une planète de type Terre au sortir de la phase Océan de Magma (Massol et al., subm.)

Origine et la formation des Highlands martiens

Les observations in situ de possibles vestiges de la croûte continentale par Curiosity, la récente découverte de clastes crustaux différenciés dans la météorite martienne NWA7533 (Hewins et al. 2017) ainsi que la mise en évidence d’un bloc crustal dans la région de Terra Cimmeria Sirenum (Bouley et al., 2020) offrent de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’origine et la formation des Highlands martiens.

Tsunamis sur Mars

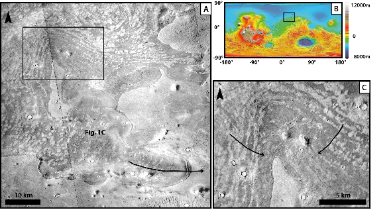

La découverte récente d’images montrant des fronts lobés de coulées observées dans la région d’Arabia Terra atteste du passage de vagues successives lié à un ou des épisodes de tsunamis (Costard et al., 2017). Ces coulées s’étendent sur plus de 150 km à l’intérieur des terres, dépassant même les limites des paleo-rivages cartographiées par Parker (1993) et remontent les pentes sur plusieurs dizaines de mètre d’altitude. Ces formations ont toutes les caractéristiques des dépôts de tsunamis terrestres. Grâce à un modèle numérique développé par K. Kelfoun (Univ. Clermont Ferrand), nous sommes parvenus à remonter à l’origine du tsunami, en identifiant les cratères d’impact potentiellement à l’origine de ces tsunamis. La découverte de ces tsunamis sur les paleo-rivages de l’hémisphère Nord de Mars relance le débat de l’existence d’un océan et donc de la stabilité de l’eau liquide sur cette planète. Les tsunamis identifiés dans la région de Arabia Terra sont-ils uniques ou au contraire relèvent d’évènements multiples comme on pourrait s’y attendre ?

Dépôts lobés supposés de mega-tsunumis sur Mars le long des paleo-rivages dans Arabia Terra (en encarté)

Climat ancien et océan sur Mars

La présence dans l’hémisphère nord d’un océan circumpolaire et de dépôts de mégatsunamis le long des paléo-côtes a été estimée à il y a 3 milliards d’années (Costard et al., 2017 et 2019). Les modèles climatiques précédents ne permettaient pas de simuler un océan stable à cette période : toute l’eau s’accumulait sur les montagnes sous forme de neige. Des étude réalisées en collaboration par les membres de notre équipe GEOPS et de la NASA/GISS (Schmidt et al. 2022, Schmidt et al., 2025), ont pu construire une simulation climatique incluant deux nouveaux ingrédients essentiels : la circulation océanique et la présence de méga-glaciers. En ajoutant ces deux processus, les simulations climatiques prédisent un océan stable dans l’hémisphère nord, même pour des températures moyennes martiennes inférieures à 0 °C. Les simulations prédisent la présence de glaciers qui transportent la glace des hautes terres vers l’océan, en accord avec les interprétations géologiques des images.

Notre équipe a étudié finement la morphologie du plus grand volcan du Système Solaire pour comprendre l’histoire de l’eau dans un passé martien plus lointain. Nous avons pu montrer que Olympus Mons a des structures compatibles avec une mise en place dans un océan (Hildenbrand, 2023).

Personnes impliquées : H. Massol (GEOPS), A. Davaille (FAST, U. Paris Saclay), Ph. Sarda (GEOPS), G. Delpech (GEOPS) , C. Pallares (GEOPS)

Altération sur Mars primitive

Projet profils d’altération sur Mars primitive

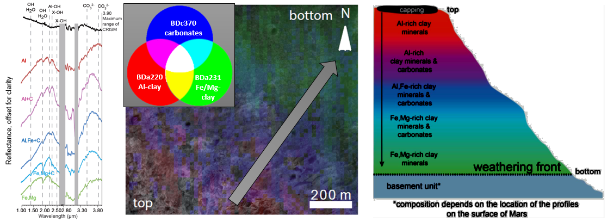

Gauche : données orbitales (spectroscopie proche infra-rouge). Centre : profil d’altération colorisé en fonction des compositions des différents horizons d’altération. Droite : Schémas de profils d’altération sur Mars (Bultel et al, 2019).

Les surfaces martiennes noachiennes (>3.8 Ga) présentent des assemblages verticaux d’horizon d’altération nommés profils d’altération. Leur présence indique une altération par l’eau liquide dans le passé. Cela nécessite un climat plus chaud et plus humide pendant le Noachien qu’aujourd’hui. Un tel climat a besoin d’un effet de serre entretenu par une atmosphère riche en CO2 plus dense qu’aujourd’hui (associé à d’autres gaz à effet de serre). Cependant, l’absence de carbonates dans de tels profils questionne de telles conditions. L’identification des carbonates mélangés à minéraux hydratés est difficile. Nous avons mis en place un nouveau critère spectral, qui permet de mettre en évidence la présence de carbonates mélangés à des minéraux argileux dans les profils d’altération. Leur minéralogie est réévaluée comme suit : argiles riches en Al, argiles riches en Al avec carbonates, argiles riches en Al,Fe avec carbonates, argiles riches en Fe,Mg avec carbonates, argiles riches en Fe,Mg. À l’aide d’analogues terrestres, de modèles géochimiques et d’expériences en laboratoire, ces assemblages minéralogiques permettent de comprendre les conditions d’interaction eau-roche. Il est donc possible de suggérer que les profils formés par altération à l’aide d’une solution riche en acide carbonique (et probablement d’autres acides) avec un pH augmentant progressivement avec la profondeur jusqu’à des valeurs neutres/alcalines. La distribution des profils d’altération à la surface tend à montrer que ce processus s’est produit à l’échelle planétaire et que la source de CO2 devrait être atmosphérique. Nos investigations orbitales tendent à montrer que l’atmosphère noachienne sur Mars était riche en CO2 et plus dense qu’aujourd’hui, réconciliant modèles climatiques, expériences en laboratoire, modèles géochimiques et minéralogie observée depuis l’orbite.

Personne impliquée : Bultel B.

Les glaces des lunes et de Mercure

Ce chantier a pour objectif de caractériser la surface des satellites de glaces et de Mercure afin de comprendre leurs mécanismes d‘évolution. Les satellites de glaces de Jupiter, Saturne ou delà sont des objets planétaires très intéressants à plusieurs égards. Certains, dont Europe, Titan ou Encelade, comportent des océans liquides en profondeur et des traces géomorphologiques de cryovolcanisme en surface. Europe et Encelade semblent avoir des panaches éjectant de la matière le long de failles. Les plus petits grains sont capables de s’extraire de la gravitation du corps. Il est donc possible, dans ce cas, d’échantillonner l’intérieur des corps depuis une sonde spatiale. Si la présence d’eau liquide semble acquise, plusieurs questions restent ouvertes sur le cryovolcanisme. Notre équipe propose d’aborder cette question en apportant des nouvelles contraintes observationnelles en étudiant la micro-texture de la surface par photométrie (étude de la surface à différentes géométrie) afin d’avoir des informations sur la nature de la surface. La micro-rugosité et la forme des grains d’eau (lisses/rugueux) notamment, nous aideront à déchiffrer les processus géologiques de surface. Nous avons pu établir la diversité photométrique de Europe et identifié des zones sources potentielles des plumes avec un comportement anormal de diffusion « vers l’avant » (Belgacem et al., 2020). Nous avons pu déterminer la présence sans ambiguité de glace d’eau et d’acide sulfurique (Cruz Mermy et al., 2023-2025). L’étape suivante sera la spectro-photométrie combinant à la fois le spectre et la géométrie, qui permettra en outre de quantifier les quantités de composés chimiques et leur taille de grain (Belgacem et al., 2025). Nous développpons aussi des modélisations de la mircrotexture et des transferts thermiques dans les glaces (Mergny et al., 2024-2025).

Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, la température est la plus chaude et on ne s’attend pas à la présence de glace. Cependant, à cause d’une inclinaison de l’axe de rotation très faible (obliquité nulle depuis plusieurs milliards d’année), les pôles sont toujours à l’ombre et la présence de glace est suspectée. Le même phénomène est présent sur la Lune. Notre équipe étudie ces glaces, notemment avec la mission BepiColombo et la mission Máni.

Personnes impliquées : F. Schmidt, H. Massol, F. Andrieu, J. Barron, S. Raza (GEOPS), A. Le Gall (LATMOS), C. Mergny (ESA-ESAC, Madrid), G. Cruz Mermy (ESA-ESAC, Madrid), I. Belgacem ESA-ESAC, (Madrid)